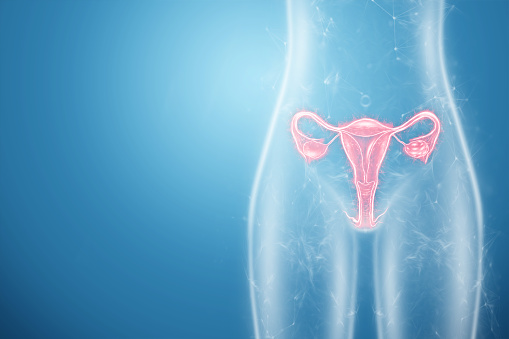

【月経困難症とは?】

月経困難症とは。月経の直前あるいは開始とともに発現し、月経の終了前あるいは終了とともに消失する症状のうち、日常生活に支障をきたすほど重く、治療が必要なものを指します。一般的に生理痛と呼ばれる下腹部痛や腰痛が主症状で、頭痛やおなかの張り、下痢、吐き気、イライラ、憂鬱などの症状も治療が要するほど重い場合には含まれます。

【原因と分類】

月経困難症は、原因となる病気がない原発性(機能性)月経困難症と何らかの原因となる病気があることで起こる続発性(器質性)月経困難症の二つに分類されます。

《原発性(機能性)月経困難症》

生理の血液を排出するために子宮の収縮を促すプロスタグランジンという生理活性脂質があります。原発性(機能性)月経困難症は、このプロスタグランジンの過剰分泌が主な原因といわれています。ほとんどの月経困難症の原因はこれにあたるといわれています。子宮や卵巣の成熟度や、冷えやストレスなどが関連していると考えられています。

原発性、機能性のほかに本態性、あるいは内因性と呼ばれることもあります。

《続発性(器質性)月経困難症》

疼痛の原因となる器質性病変が骨盤腔内に存在する月経困難症のことをいいます。子宮筋腫、子宮内膜症、子宮腺筋症、骨盤内炎症などがこれにあたります。また子宮内膜症や骨盤内炎症による癒着性付属器炎、癒着性骨盤腹膜炎、子宮奇形なども痛みの原因となります。

【月経困難症と月経前症候群(PMS)の違い】

PMSと月経困難症の違いは、症状が月経前に出るか月経中に出るか、です。PMSとは月経の始まる前、3~10日の間に続く精神症状や身体症状を指しています。月経開始とともに症状が弱くなるか、解消されるというのも特徴です。

【治療】

《対処療法》

原発性(機能性)、続発性(器質性)のいずれの場合も痛みに対してプロスタグランジンの産生を抑える鎮痛薬を使用して痛みを和らげます。

《内分泌療法》

鎮痛剤で痛みが軽減されない場合には、ホルモン剤を用いて月経を調節したり、月経の原因となる病気をコントロールしたりすることで症状の改善を図ります。低用量ピルが主に使われますが、黄体ホルモン剤、GnRHアゴニストなども使用されます。

《原因となる病気に対する治療》

月経困難症の原因となる病気がある場合には、その病気に対する治療を行います。

〈ICD分類〉

月経前(緊張)症候群(PMS)⇒ N94.3

原発性(機能性)月経困難症 ⇒ N94.4

続発性(器質性)月経困難症 ⇒ N94.5

月経困難症NOS ⇒ N94.6