【膵臓の役割】

膵臓には「外分泌機能」と「内分泌機能」という二つの大きな役割があります。膵臓の中で分泌している細胞のうち、95%は外分泌機能に関わっており、残りの5%だけが内分泌機能に関わっています。

ⅰ)外分泌機能:アミラーゼ、トリプシン、リパーゼなどの消化酵素を含む消化液(膵液)を作って、十二指腸に分泌し、食べ物の消化を促進する働き。

※膵臓は25種類の消化酵素を分泌します。

≪膵臓が分泌する主な消化酵素≫

・アミラーゼ:炭水化物を分解

・トリプシン:タンパク質を分解

・リパーゼ:脂質を分解

・エラスターゼ:繊維質を分解

ⅱ)内分泌機能:血糖値を下げるインスリンや血糖値を上げるグルカゴンなどのホルモンを分泌して、血糖値を正常に保たせる働き。

【急性膵炎とは?】

急性膵炎は、膵液に含まれるトリプシンという消化酵素が、突然膵臓自体を消化してしまうことで起こります。

≪原因≫

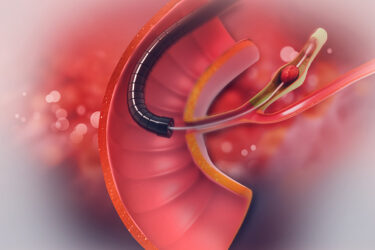

・アルコール性:膵管と胆管が合流し、十二指腸に開口している部分に、アルコール過飲で浮腫(むくみ)が生じると、膵管が狭くなり膵液の流れも悪くなって、急性膵炎を起こします。

・胆石性:胆のうから流れ出た胆石が胆管の十二指腸開口部に詰まり、胆汁や膵液の流れを止めると、膵液が膵臓に溜まってしまいます。そこへ胆汁が逆流すると、膵液が活性化されて膵液の組織を自己消化し、急性膵炎が起こります。

・特発性(原因不明):検査をしても原因がわからない特発性のものもあります。

【慢性膵炎】

慢性膵炎は慢性の炎症で、膵臓の細胞が破壊され、細胞が線維化して機能が低下していく病気です。次第に線維化や石灰化していき、膵臓が硬くなっていきます。

急性膵炎は治療によって治癒しますが、慢性膵炎は細胞が線維化して機能が低下したまま回復することはありません。

≪原因≫

・アルコール性:10年以上の大量飲酒により、アルコール自体が膵臓の細胞に障害を与えるようになり、膵液の性質が変わることによって起こります。

・自己免疫性:免疫の異常により自身の膵臓を攻撃する細胞が出現してしまい、その細胞によって膵臓が慢性的な炎症をきたします。

・特発性(原因不明):胆石症からくるものや、家族性の膵炎によるものがあります。原因がわからないものもあります。

【急性膵炎と慢性膵炎の違い】

慢性膵炎は、急性膵炎が慢性化したものと思われがちですが、基本的にはこの二つはまったく異なる病気です。

膵臓から分泌される消化酵素により膵臓自体が消化される病気が急性膵炎です。それに対して、膵臓に慢性の炎症が生じて、細胞が線維化することで膵臓機能が低下する病気を慢性膵炎といいます。

また慢性膵炎の症状が一気に悪化することを急性増悪と呼びます。急性増悪は、強い腹痛を伴うなど急性膵炎と同様の状態になり、膵臓が急速に破壊されます。

急性増悪の多くは、アルコールの摂取と言われています。

〈ICD分類〉

特発性急性膵炎 ⇒ K85.0

胆石性急性膵炎 ⇒ K85.1

アルコール性急性膵炎 ⇒ K85.2

薬物性急性膵炎 ⇒ K85.3

その他の急性膵炎 ⇒ K85.8

急性膵炎NOS ⇒ K85.9

自己免疫性膵炎 ⇒ K86.1

特発性慢性膵炎 ⇒ K86.1

慢性膵炎NOS ⇒ K86.1